エギの基本

エギ(餌木)の歴史、種類や大きさの紹介

エギ(餌木)

エギは鹿児島が発祥で約300年に漁師は船でシャクリ釣りをして使われていた.当時は重りに一厘銭が使われていたようです.シャクッた際の動きやフォール中の姿勢を保つのに理想的な形がエビに似た形になっただけで餌という意味でエビを模しているわけではない.

号数(寸)

もとは『寸』で表現されていたが最近は号で表記されていることが多い.特に3号=何gなどという規定はない.重さは各メーカまちまちであるが、3号で15g前後、3.5号で18gから20gが目安となる.アオリを狙う場合、秋は2.5号~3号、春は3.5号~4号が目安.最近は号数だけでなくシャロータイプ、ディープタイプなど細分化が進んでいる.

餌木の各部名称

- ①アイライン

- ラインと結ぶ、もしくはスナップを通す穴.曲がっていると動きに影響するのでペンチでまっすぐにしよう

- ②アイ

- 他のフィッシュイータのように目を狙うということはないようだが集魚効果があるといわれている

- ③シンカー

- 沈下スピードに影響する最重要パーツ、最近はタングステンなども使用されるが基本は鉛である

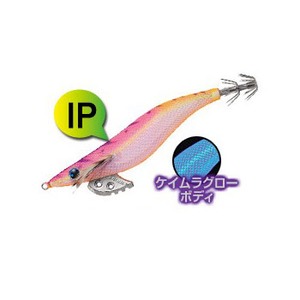

- ④ボディー

- 木製や樹脂製がある.イカが抱いたときに違和感を感じないように布で包まれているのが主流

- ⑤カンナ

- 返しがないというところが通常のルアーと違うところ.根掛かりの強いエリアではカンナを内側に曲げてるなどのテクニック

- ⑥ウイング

- 他のルアーフィッシング用ルアーにはない特徴の1つ.沈下姿勢を保つために必要なパーツ

エギのメーカー

釣具屋さんの棚に飾られているメーカもののエギであればどれも釣れると思います.毎年のようにNewカラーが発売されますが 、人間に向けてのアピールが90%くらいなのでしょうか(笑)

品揃え、コスパ的にはヤマシタ・エギ王Q、YO-ZURI・アオリーQあたりが定番品です.

はじめのころは根掛かりも多いのでワゴンでもいいのですが、姿勢が悪かったりと釣果に直結する可能性も.

根掛かりしなさそうないここぞというシーン、ポイントでメーカー品を投入!したいのである程度はメーカー品もがあるといいでしょう.

また、はじめのころはメーカを統一したほうがいいかもしれません.沈むスピード、エギの動き、姿勢のイメージのしやすいです.釣れるシャクリ、カラー、しばらくするとなんとなく自信のあるこれぞというエギが見つかるはずです.

YAMASHITA

ヤマシタ・エギ王Q

ド定番鉄板エギその1 使ったことのないエギンガーはほとんどいないくらい定番デュエル

YO-ZURI・アオリーQ

定番エギその2 入門者から上級者になってもエギ王QとアオリーQは外せない.コストパフォーマンスも高く、安売りされているタイミングで買いだめしておくといいだろう.なにより、2019年、管理人はエギングDUELサポーター に選任されてしまい、しばらくYO-ZURIのエギでしかアオリイカを釣ってはいけなくなりました・・・DAIWA

エメラルダス ダート

エメラルダス フォール

リール、ロッドだけでなくエギも充実 ライン、リーダー、スナップ、シンカーなどもフルライナップで揃っている

ダイワ(Daiwa) エメラルダス ラトルブリーデン

ブリーデンのエギ

通が好むエギ 飛距離がでるエギエバーグリーン web

エバーグリーンのエギ番長 ええ、番長の重見さんには誰も逆らえません

低活性に効くと言われているので1、2本は準備しておこう

エバーグリーン(EVERGREEN) エギ番長 XSハリミツ

ハリミツのエギ 管理人がメインで使うエギ 何がええって?カンナが黒いところが気に入ってたります.エギのカラー、布の品質、シンカーの品質、カンナの品質、コストパフォーマンスが一番いいのでは?と思っています.安くて品質のいいエギ、エギングのレベルアップする上でお世話いなるエギンガーが多いのではないでしょうか.

シマノ

シマノのエギ ラトル、ケイムラ、デーブタイプなど サイズやカラーだけでなく バリエーション豊富なラインナップ どうりてもマンネリになりがちなアクションをエギをかえるだけで変化をあたえることができる ネーミングも売れっ子な感じがいい 今年は3代目が発売か?

シマノ(SHIMANO) Sephia EGIXILE(セフィア エギザイル)ガンクラフト

ガンクラフトのエギ スローダートを目指すエギ

ガンクラフト(GAN CRAFT) 餌木邪 エギジャFishLeague

FishLeagueのエギ 基本はティップラン用だが超ディープエリアを攻める際におかっぱりでも有効

フィッシュリーグ ダートマックス TRJINGO

JINGOのエギ ロケッティアシステムという遠投システムを搭載しているのはこのエギだけ さらに、シンカーが動く機構もプラスされ水平姿勢を保ちやすくなっている メインのエギとしては使いづらいが1度は使ってほしいエギ

JINGO スクイージー・ロケッティア・ホバーロック